Warum Gewaltschutz?

Opfer von Gewalt werden in der Regel diejenigen, die besonders verletzlich sind. In eine solche Situation kann ein Mensch aus unterschiedlichen Gründen geraten: Gesundheit, Lebensabschnitt (Kindheit, Jugend und Alter) oder rechtlicher Status in Deutschland.

So unterschiedlich die genannten Lebenslagen sind, gibt es eine bedeutsame Gemeinsamkeit: Die betroffenen Menschen sind in die Strukturen des deutschen Sozialsystems eingebunden. Sie empfangen die Unterstützung dieses Systems, bzw. sind auf diese angewiesen.

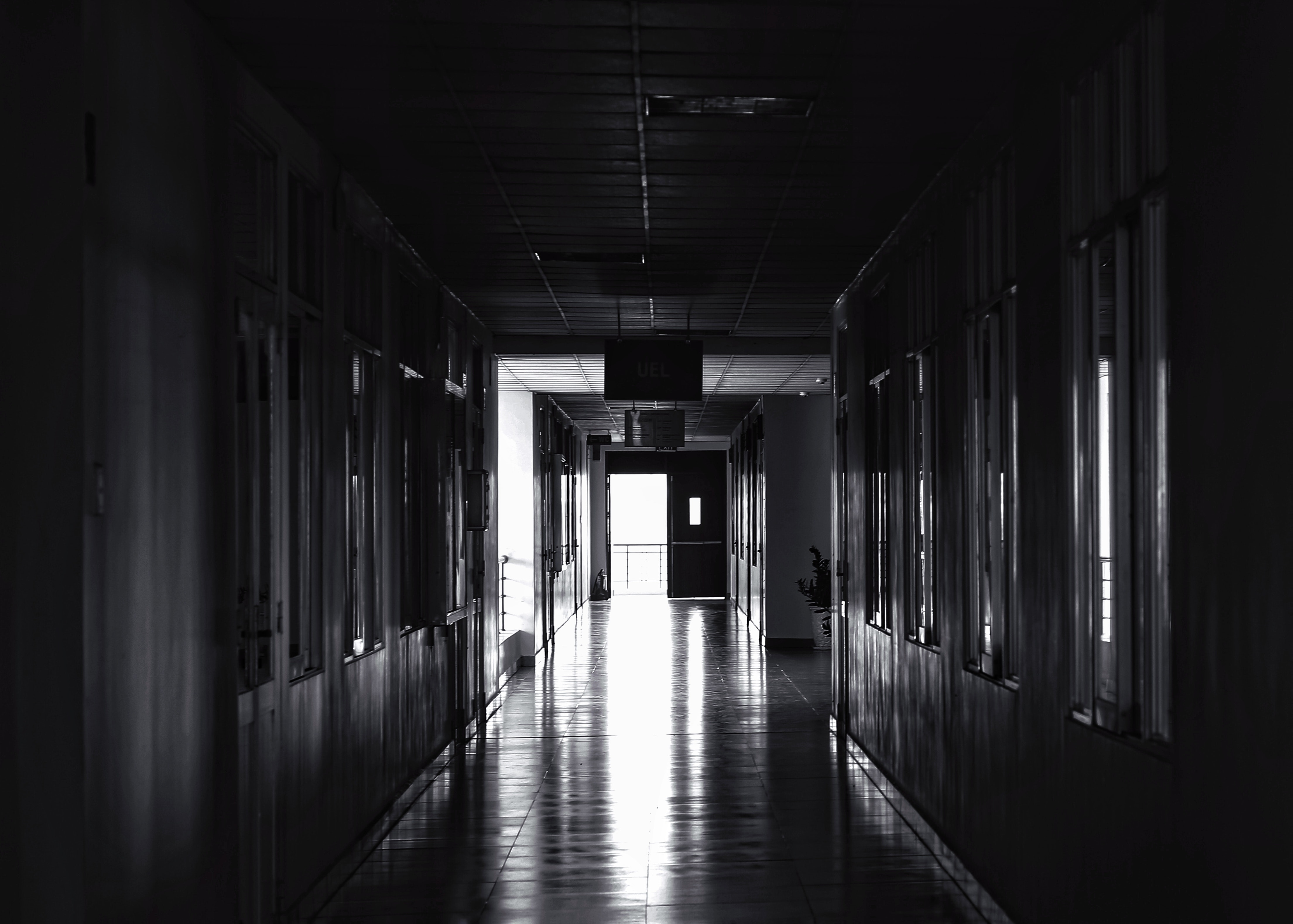

Dieses Abhängigkeitsverhältnis verschärft sich, wenn sich Personen dauerhaft in Einrichtungen aufhalten, d.h. stationär untergebracht werden oder längere Zeit dort wohnen (müssen). Der Lebensmittelpunkt dieser Personen ist die Einrichtung, wie dies in der Eingliederungshilfe, in Gemeinschaftsunterkünften sowie in der stationären Kinder- und Jugendhilfe der Fall ist.

Meist gibt es nicht den einen Beweggrund, sich für die Implementierung von Schutzmaßnahmen zu entscheiden, sondern eine Vielzahl. Diese können aus einer inneren Motivation oder auch aus äußeren Gegebenheiten heraus entstehen.

Menschen erfahren Betreuung und/oder leben in den Einrichtungen des Sozialwesens oder Unterkünften für Geflüchtete, da sie sich in einer besonderen Lebenssituation befinden. Gerade diese Schutzbedürftigkeit ist es, die sie gefährdet. Daher zielt ein Gewaltschutzkonzept in erster Linie darauf ab, deren Sicherheit zu gewährleisten.

Ein umfassendes Gewaltschutzkonzept schließt dennoch alle Personalgruppen ein, die sich in der Einrichtung aufhalten: Besucher:innen, Mitarbeitende und Externe, als potentielle Betroffene von Gewalt, aber auch als mögliche Ausübende.

Schutz von Mitarbeitenden meint aber nicht nur, diese vor Gewalt zu schützen. Ein bedenkenswerter Aspekt ist hier, dass Mitarbeiter:innen oft massiv darunter leiden, wenn die in der Einrichtung lebenden und/oder betreuten Menschen verletzt werden. Dies kann gesundheitliche Folgen nach sich ziehen und innerhalb der Einrichtung zu einer Abwärtsspirale führen, da es gerade in Krisenphasen resiliente Mitarbeitende braucht.

Die mentale und körperliche Sicherheit der dort Tätigen zu einem zentralen Anliegen zu machen, kann auch dabei helfen, die in belastenden Arbeitsbereichen nicht unübliche Personalfluktuation abzufedern.

Für Kinder- und Jugendhilfe sowie Eingliederungshilfe sind Schutzkonzepte gesetzlich verpflichtend, für Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete (auf Bundesebene) noch nicht. Einige Bundesländer haben verpflichtende Gewaltschutzkonzepte, doch nicht alle. Kontrollmechanismen oder Aufsichtsbehörden gibt es für diesen Bereich keine.

Mit Blick auf das internationale Recht lässt sich aber eine Tendenz feststellen, dass Länder - darunter auch Deutschland - mehr und mehr dazu aufgefordert werden, die Rechte von vulnerablen Personengruppen zu schützen.

Mit einem gut aufstellten Konzept sind Sie als Einrichtung auf die Zukunft ausgerichtet. Gesetzliche Neuerungen erzeugen dann weniger Handlungsdruck.

In einer akuten Krise fällt es schwer, rational zu überlegen, welche Schritte nun gegangen werden müssen. In diesen Fällen muss man auf Eingeübtes und Vertrautes zurückgreifen können. Hiermit ist mehr gemeint als ein Flussdiagramme in einem Ordner, sondern eingeübte Reaktionsketten aller Mitarbeitenden.

Darüber hinaus sind Gewalttaten nicht immer große Skandale, bei denen Polizeiwagen mit Blaulicht auf den Hof fahren, wenn dies natürlich auch geschieht und solche Situationen enorme Herausforderungen darstellen.

Oftmals sind es die subtil scheinenden Vorfälle und Begebenheiten, welche Mitarbeitende rätseln lassen: Verdachtsfälle, die sich nicht klären lassen, Gerüchte und ein Bauchgefühl, dass etwas nicht stimmig ist. In all diesen Fällen, von eklatant bis subtil, ermöglicht ein Gewaltschutzkonzept Handlungssicherheit, Orientierung und gibt eine Richtschnur für kritische Momente.

Skandale und das Öffentlichwerden von Missständen können das Vertrauen in eine Einrichtung je nach Schweregrad beschädigen, oder gar zerstören. Indem man darauf vorbereitet ist, wie die Kommunikation nach einem Vorfall ablaufen kann, kann man verhindern, dass durch Schockstarre weitere schwerwiegende Fehler geschehen. Dies mag fatalistisch klingen, ist aber eine bewährte Strategie im Gewaltschutz, da Gewaltschutz mehr als reine Prävention sein muss, denn auch der Umgang mit solchen Vorfällen, besonders der Umgang mit Skandalen, die Jahrzehnte später in die Öffentlichkeit gelangen, zeigt die Haltung einer Einrichtung.

Selbst wenn Dinge als Tageslicht kommen, die vorherige Leitungen zu verantworten haben, ist es an den aktuell Verantwortlichen, bei der Aufklärung zu unterstützen und souverän zu bleiben.